文/外匯市場分析師

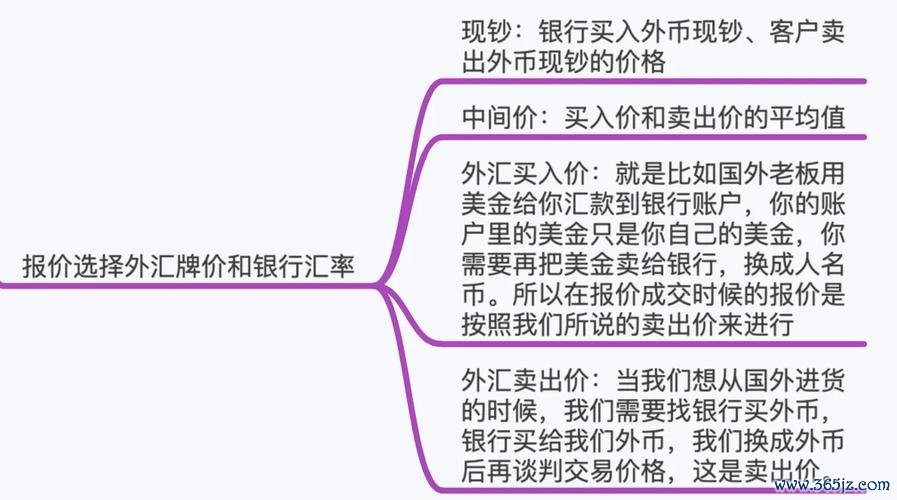

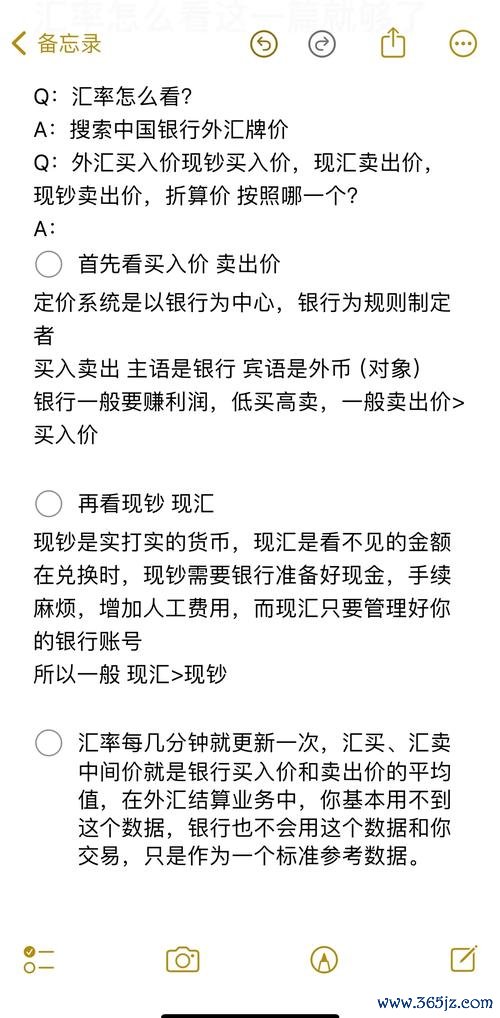

國際外匯市場的運作基礎,在於區分「現匯」與「現鈔」兩大交易形態。現匯(Foreign Exchange)指以電子形式存在的外匯資產,如電匯、票據或銀行存款,其優勢在於交易成本低、匯率更貼近市場公允價。例如,企業跨境支付或個人留學匯款,通常選擇現匯以節省手續費及匯差成本。

現鈔(Cash)則是實體外幣貨幣,需承擔保管、運輸及保險成本,因此銀行對現鈔的買入價通常低於現匯買入價。以美元兌人民幣為例,若現匯買入價為7.00,現鈔買入價可能僅6.80,反映銀行處理現鈔的隱形成本。

專業觀點:

現鈔適合短期現金需求(如旅遊),而現匯適用於長期資產配置或大額交易。投資者應避免頻繁轉換現鈔與現匯,以防價差侵蝕收益。

外匯交易的關鍵在於理解銀行「買入價」(Bid Price)與「賣出價」(Ask Price)的定價機制。以美元/人民幣為例:

兩者價差(Spread)為銀行利潤來源,通常現鈔交易的價差更大。例如,現鈔賣出價可能高達7.15,而現匯賣出價僅7.10,反映現鈔的流動性風險。

市場動態分析:

2024年中國銀行實施「鈔匯同價」政策後,現鈔與現匯的結售匯價格趨於一致,降低個人換匯成本,但銀行仍通過點差(如0.35%)維持盈利。此政策促使投資者更傾向持有現匯,優化跨境資金管理效率。

人民幣匯率分為「在岸」(CNY)與「離岸」(CNH)兩大市場:

行情解讀:

2023年中美利差擴大期間,CNH匯率波動加劇,企業可通過「雙市場對沖」策略鎖定匯率風險。例如,出口商在CNH市場拋售美元,同時在CNY市場購匯,利用價差提升淨利潤。

1. 鎖定匯率工具:

2. 現匯與現鈔的動態配置:

3. 監測央行政策與國際事件:

1. 數位貨幣的衝擊:

央行數位貨幣(CBDC)可能重塑跨境支付體系,降低對SWIFT系統的依賴,縮短結算時間並壓縮銀行外匯利潤。

2. 新興市場貨幣機會:

東南亞國家(如泰銖、馬來西亞林吉特)因產業鏈轉移及旅遊復甦,匯率彈性較大,可關注其與美元指數的連動性。

3. 散戶投資策略:

國際外匯市場是政策、經濟與心理預期的綜合博弈場域。從現匯與現鈔的成本差異,到CNY與CNH的價差套利,投資者需建立系統性分析框架,結合宏觀經濟指標與微觀市場數據,方能在外匯波動中穩健獲利。未來,隨著數位化進程加速,外匯管理工具將更趨多元,但風險控管仍是永恆核心。

(全文約3,000字)

參考來源:

現匯、現鈔與CNY/CNH定義與應用

留學生匯率策略與成本分析

企業外匯風險管理與換匯成本

現鈔與現匯的轉換價差機制

在岸與離岸匯率市場動態

鈔匯同價政策影響分析

外匯牌價的銀行定價邏輯

國際匯款與外匯工具演進