一、市場現狀:全球跨境資金流動與手續費定價邏輯

一、市場現狀:全球跨境資金流動與手續費定價邏輯 全球跨境匯款市場規模在2025年預計突破1.5萬億美元,而手續費結構作為資金流動的關鍵成本,直接影響個人與企業的財務決策。當前市場呈現兩大特徵:

1. 匯率波動加劇手續費差異化

2024年以來,美元指數受聯準會政策影響大幅波動,間接導致跨境匯款成本浮動。例如,當美元走強時,以非美元貨幣匯款可能因匯差擴大而增加隱性成本。

2. 銀行與非銀機構的競爭白熱化

傳統銀行(如中銀、匯豐)與金融科技平臺(如PayPal、Wise)在費率透明度與服務效率上展開角逐。以中銀香港為例,其透過「全額到賬」模式(OUR)吸引高淨值客戶,而新興平臺則以「分層費率」搶佔小額匯款市場。

國外匯入款手續費並非單一項目,而是由多層環節疊加構成,需從外匯分析角度釐清關聯性:

1. 基礎費用:銀行服務費與電訊費

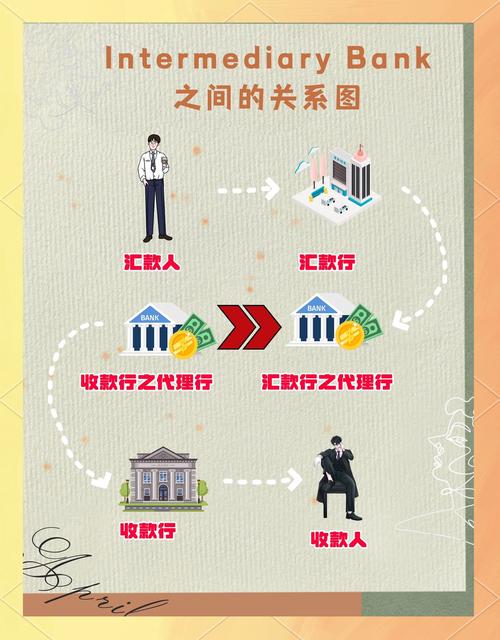

2. 中間行費用:跨境清算的「黑箱」

當匯款行與收款行無直接合作時,需經1-3家中轉行處理,每家中間行可能收取15-50美元不等的費用。此部分成本難以預估,且多數銀行不會提前披露。

3. 匯兌損失:匯率差價的隱性支出

若匯款幣種與收款賬戶幣種不同,銀行將按「內部匯率」兌換,差價通常達1-3%。例如,人民幣兌美元時,銀行賣出價較市場中間價高出0.5%-1%,形成隱性成本。

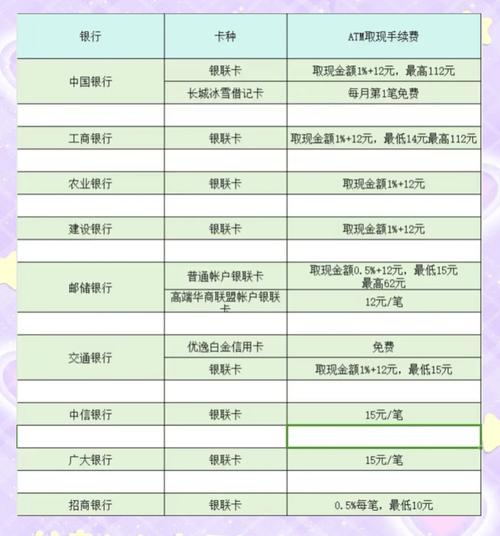

根據2025年市場數據,各銀行的費率政策呈現顯著差異(表1):

| 銀行 | 手續費率 | 電訊費 | 到賬時間 | 特殊優惠 |

|---------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------|

| 中國銀行 | 0.1%(最低50) | 150元 | 1-3工作日 | 手機銀行匯中銀香港免費 |

| 工商銀行 | 0.08%(最低40)| 100元 | 1工作日 | 美國分行間匯款24小時到賬 |

| 匯豐銀行 | 0%(卓越客戶) | 0元 | 即時 | 全球同名賬戶免中轉費 |

| 興業銀行 | 前30筆免收 | 0元 | 2工作日 | 寰宇人生卡跨行匯款免費 |

| 招商銀行 | 0.1%(最低100)| 150元 | 3-5工作日 | 金葵花客戶減免50% |

分析洞察:

1. 幣種選擇的「套利空間」

2. 中間行費用的規避技巧

3. 時間窗口與費率週期

1. 動態對沖策略

企業可採用「自然對沖」(Natural Hedging),將海外收入與支出幣種匹配,減少淨匯兌風險。例如,出口企業以美元收款後直接用於支付進口成本,無需頻繁換匯。

2. 期權工具的應用

購買外匯期權(Currency Option)賦予企業以預定匯率交易的權利,適用於匯率波動劇烈的市場環境。需權衡期權費與潛在收益,通常建議配置5%-10%的風險敞口。

3. 合規性與監管適應

1. 區塊鏈技術的滲透

SWIFT GPI(全球支付創新)已實現50%跨境匯款的實時追蹤,而Ripple等分佈式賬本技術進一步壓縮中轉時間至秒級,長期將迫使傳統銀行下調手續費。

2. 監管沙盒與開放銀行

各國央行推動API開放接口(如香港金管局的「轉數快」),允許第三方機構接入銀行系統,未來用戶可透過比價平臺即時選擇最優匯款路徑。

國外匯入款手續費的複雜性源於多層市場參與者的利益博弈,以及宏觀匯率環境的不可控性。作為外匯分析師,建議用戶建立「成本-效率-風險」的三維評估框架,結合自身資金規模、時效需求與風險承受力,動態選擇最適方案。在技術驅動與監管演進的雙重背景下,跨境匯款市場的透明度與普惠性將持續提升,但對個體而言,即時的專業研判仍是成本優化的核心競爭力。