外匯存款結購停匯政策下的市場動向與資金管理策略

外匯存款結購停匯政策下的市場動向與資金管理策略 近年來,多國央行針對外匯存款與跨境資金流動實施更嚴格的管理措施。例如,尼日利亞央行自2024年10月起全面禁止商業銀行接受外幣現金存款,僅允許電子轉賬或匯出操作,旨在打擊非法金融活動。此舉與俄羅斯央行於同年11月宣布暫停購匯兩年的政策方向相似,均反映出各國對資本流動風險的警惕。這些政策的核心目標包括:

1. 強化反洗錢機制:通過限制現金存款,降低資金來源的隱蔽性;

2. 維護匯率穩定:避免短期資本大幅進出衝擊本幣價值;

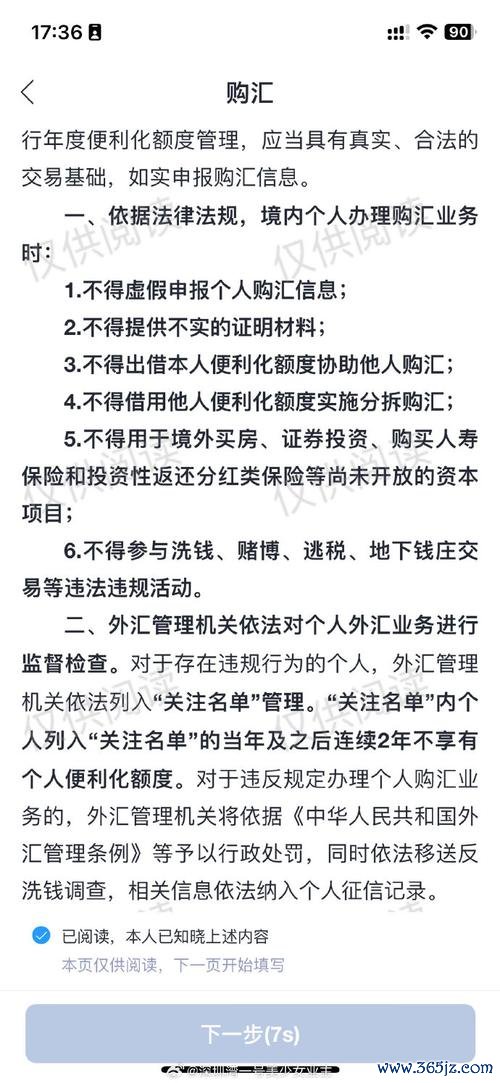

3. 引導資金合規使用:如尼日利亞要求醫療、教育等外匯需求需經申報管道,中國亦保留個人每年5萬美元結售匯額度以保障合理用途。

從國際監管框架看,此類政策符合「不可能三角」理論的實踐——在資本自由流動、匯率穩定與貨幣政策獨立性之間選擇後兩者,尤其適用於新興市場國家。

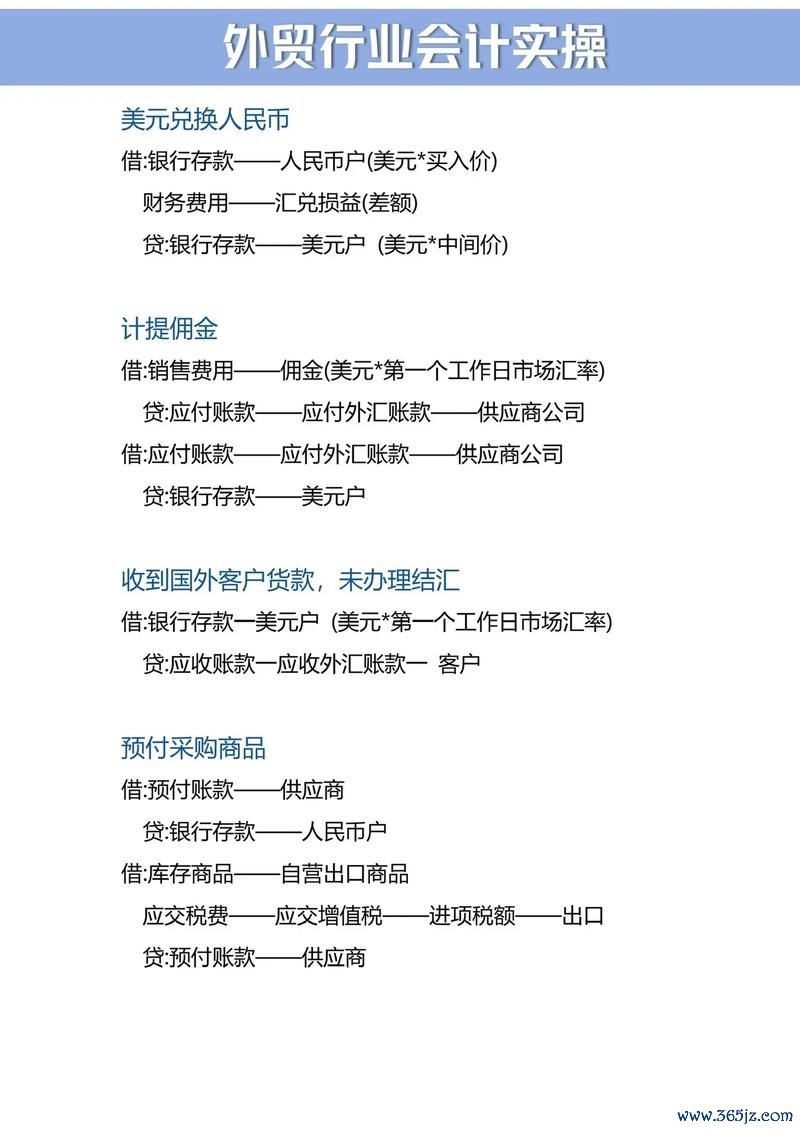

政策直接導致外幣存款規模縮減。以中國為例,2024年人民幣存款大增1,305億元,而外幣存款因政策引導及資產配置調整明顯下滑。企業與個人傾向將外幣轉換為本幣或透過電子管道持有,此現象可能加劇外匯市場的「流動性分層」——即主要幣種(如美元、歐元)交易活躍,小幣種則面臨價差擴大與成交難度上升。

俄羅斯案例顯示,暫停購匯導致企業外貿訂單執行困難,流動性不足可能引發資金鏈斷裂。對跨國企業而言,需重新評估以下風險:

銀行暫停個人外匯買賣業務(如美元兌歐元投資)後,散戶轉向實盤交易或非銀管道,但這類平台缺乏槓桿機制與流動性支持,反而可能放大匯率波動的負面影響。持有外幣存款的投資者面臨「機會成本」抉擇:若選擇結匯為本幣,可能錯失外幣升值收益;若保留外幣,則需承擔流動性折價風險。

3. 機構層面:流動性管理技術升級

3. 機構層面:流動性管理技術升級 1. 分化加劇的貨幣格局:美元仍佔據結算主導地位,但人民幣、數位貨幣份額將持續上升,企業需建立「多極化」結算能力;

2. 監管科技(RegTech)的興起:合規成本上升推動KYC(客戶盡調)、AML(反洗錢)流程自動化;

3. 黑天鵝事件觸發點:需警惕新興市場債務危機、地緣衝突導致的資本管制升級,建議持有高流動性避險資產(如黃金、美債)。

綜上所述,外匯存款結購停匯政策既是挑戰亦是機遇。市場參與者需超越傳統的「匯率觀望」策略,轉向主動管理與技術賦能,方能在變局中穩健獲益。