外匯市場作為全球規模最大、流動性最高的金融市場,其核心特徵是「24小時不間斷交易」與「分時區接力運作」。這種運作模式源於各國金融中心的交易時段交錯:當亞洲市場(如東京、香港)進入收市階段時,歐洲市場(倫敦、法蘭克福)正迎來開市高峰,而隨後美洲市場(紐約)接續活躍,最終由澳洲市場(雪梨)重新啟動新一輪交易週期。

「24小時交易」並非指所有貨幣對均保持同等活躍度。例如,亞洲時段(北京時間06:00-15:00)以日元、澳元等亞太貨幣交易為主,歐洲時段(15:00-24:00)則聚焦歐元、英鎊,而美洲時段(22:00-次日07:00)則以美元為核心。真正的「休市」僅發生於週五紐約市場收盤後至週日雪梨開盤前,形成約48小時的技術性休市窗口。

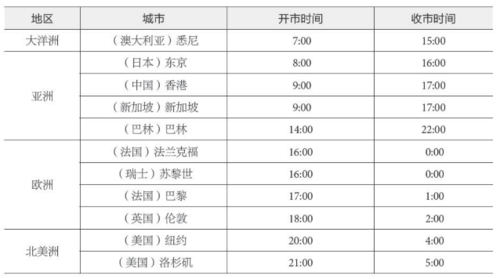

以下以北京時間為基準,解析五大外匯市場的運作時段及交易特性:

1. 雪梨市場(06:00-15:00)

2. 東京市場(08:00-15:30)

3. 倫敦市場(15:30-23:30,冬令時延後1小時)

4. 紐約市場(20:20-次日03:00,冬令時延後1小時)

5. 法蘭克福市場(15:00-23:00)

1. 週末休市的價格缺口風險

由於外匯市場在週末完全停擺,重大政治事件(如選舉、貿易協定破裂)或經濟數據突變(如央行緊急干預)可能導致週一開盤時出現「價格缺口」(Gap)。例如,2024年10月中國國慶休市期間,離岸人民幣因美元走強而累積貶值壓力,開市後CNH/USD直接跳空300基點。

2. 節假日休市的流動性陷阱

各國法定假日(如美國感恩節、日本黃金週)會導致區域性流動性驟降。例如,2025年3月23日(週日)適逢復活節,歐洲多國休市,歐元/美元點差擴大約5倍,短線交易成本顯著上升。

3. 技術性休市時段的策略調整

專業機構常利用週末休市進行兩類操作:

1. 重疊時段的趨勢跟隨策略

倫敦與紐約市場重疊時段(北京時間20:00-24:00)日均波動率達0.8%-1.2%,適合順勢交易。例如,若歐元區CPI數據超預期,可於數據公布後15分鐘內跟進歐元/美元突破方向,設置1:2風險報酬比。

2. 休市前後的波段操作

3. 低流動時段的區間交易

在雪梨與東京市場交接時段(北京時間05:00-08:00),主要貨幣對常陷入窄幅震盪。例如,美元/日元在此時段波動範圍通常不超過30點,可採用「支撐阻力位掛單」策略,設定10-15點獲利目標。

央行干預往往發生於區域市場休市前後,以降低對本土市場的衝擊。例如,日本央行曾多次在東京市場休市後(北京時間15:30-17:00)通過代理銀行拋售日元,緩解匯率單邊波動壓力。交易者需關注兩類信號:

1. 經濟日曆篩選器

使用專業平台(如Bloomberg、路透Eikon)設定「高影響力事件」提醒,自動標記非農、CPI等可能引發休市後波動的數據。

2. 跨時區持倉監控系統

針對24小時持倉部位,需整合各市場休市時間表,計算真實風險暴露時長。例如,持有英鎊/日元多單時,需額外計算東京與倫敦市場的休市重疊時段風險。

3. 流動性指標監測

監控EBS/Reuters成交量的20日移動平均線,若當前流動性低於平均值的60%,則觸發「休市風險預警」,自動縮減倉位規模。

外匯市場的休市時間既是風險來源,亦隱含策略機會。專業交易者需建立三層防禦體系:

1. 時間意識:精確掌握各市場開閉市節點,避開流動性陷阱。

2. 事件敏感度:預判休市期間可能發生的政策轉折,制定多情景應對方案。

3. 技術紀律:利用自動化工具管理隔夜息差與跳空風險,避免情緒化決策。

透過系統性整合市場時間規律與宏觀經濟動態,交易者能將「休市」轉化為策略優勢,在波動中捕捉超額收益。