一、外匯經紀商倒閉的典型案例分析

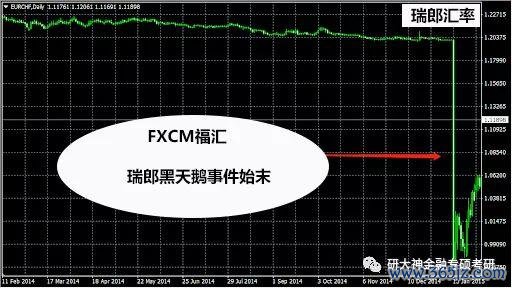

一、外匯經紀商倒閉的典型案例分析 近年來,外匯市場頻繁出現經紀商暴雷事件,其背後往往與黑天鵝事件和槓桿風險失控密切相關。以2015年瑞士央行取消歐元/瑞郎匯率下限為例,瑞郎單日暴漲30%,導致艾福瑞(Alpari UK)、Excel Markets等多家經紀商因客戶穿倉而資不抵債,最終進入破產程序。此類事件揭示市場極端波動下,經紀商的風險緩衝機制脆弱性。

2024年福匯(FXCM)因隱瞞與做市商利益輸送遭美國監管機構罰款,引發客戶信任危機,更暴露部分經紀商以「高槓桿」為誘餌,實則通過滑點、延遲成交等操作侵蝕投資者權益。此類結構性風險,往往在市場劇烈波動時被放大,形成系統性崩潰鏈條。

根據納西姆・塔勒布(Nassim Taleb)的理論,黑天鵝事件具有「不可預測性、巨大衝擊性、事後可解釋性」三大特徵。外匯市場因其24小時連續交易、高流動性及全球聯動特性,更易受此類事件衝擊:

1. 央行政策突變

瑞士央行2015年放棄匯率干預、2020年疫情期間聯儲局緊急降息,均導致流動性瞬間枯竭。經紀商若未預留足夠保證金緩衝,將面臨客戶穿倉轉嫁的巨額虧損。

2. 地緣政治衝突

俄烏戰爭引發的盧布崩盤、土耳其政治動盪導致的里拉暴跌,均使相關貨幣對波動率飆升。經紀商若過度集中於單一貨幣對的槓桿交易,可能因流動性折價而無法平倉。

3. 監管框架真空地帶

部分離岸經紀商(如TriumphFX)利用塞舌爾、馬爾他等寬鬆監管區域設立總部,透過高槓桿(500:1甚至更高)吸引投資者,卻缺乏風險隔離機制。當市場反向波動時,此類平台常以「系統故障」為由限制出金,最終捲款跑路。

槓桿是外匯市場的核心工具,但使用不當將引發毀滅性後果:

1. 槓桿倍數與爆倉概率的非線性關係

以100:1槓桿為例,匯率波動1%即可觸發保證金追繳。2025年土耳其里拉單週貶值3.7%,使用高槓桿的投資者帳戶瞬間清零,連帶經紀商因客戶債務無法覆蓋而流動性枯竭。

2. 隔夜利息與持倉成本的隱性風險

套息交易(Carry Trade)中,投資者借入低息貨幣(如日元)買入高息貨幣(如澳元),但若匯率反向波動,槓桿放大的損失可能吞噬利差收益。2025年日本央行結束負利率政策後,日元套利平倉潮引發澳元/日元單日暴跌5%,多家經紀商被迫暫停交易。

3. 流動性分層下的滑點危機

在極端行情中(如英國脫歐公投、瑞郎暴漲),流動性提供者(LP)可能暫停報價,導致經紀商平台出現「無量下跌」。此時投資者訂單無法按預期價格執行,進一步加劇穿倉風險。

當前外匯經紀商的監管框架存在三大結構性缺陷:

1. 客戶資金隔離不徹底

儘管美國NFA、英國FCA要求經紀商將客戶資金存放於獨立帳戶,但部分離岸監管機構(如塞浦路斯CySEC)允許一定比例的資金混用。當經紀商自營業務虧損時,可能挪用客戶資金填補漏洞,形成龐氏騙局。

2. 槓桿上限的國際標準分歧

歐盟ESMA將零售客戶槓桿上限設為30:1,而部分離岸監管區仍允許500:1。此差異促使高風險投資者流向監管寬鬆地區,加劇全球市場風險傳導。

3. 做市商模式的利益衝突

部分經紀商(如福匯)與做市商存在隱性分成協議,透過擴大點差、人為延遲成交獲利。此類模式在市場平穩期難以察覺,但極端波動時將引發集中性訴訟與監管追責。

為應對黑天鵝事件與槓桿危機,專業投資者需建立多層次風控體系:

1. 槓桿動態調整機制

根據市場波動率(如ATR指標)動態調整槓桿倍數。例如,當歐元/美元30日波動率高於12%時,自動將槓桿從50:1降至20:1,避免單邊行情下的爆倉風險。

2. 跨市場對沖策略

利用外匯期權構建保護性頭寸。例如,買入美元/日元價外看跌期權,對沖日元套利交易的尾部風險。此策略在2025年日本央行政策轉向中有效降低投資組合回撤。

3. 經紀商評級系統

從監管牌照(優先選擇FCA、ASIC)、流動性供應商(如與花旗、德意志銀行直接對接)、歷史訴訟記錄(查詢NFA背景資料)等維度建立評分模型,避開高風險平台。

4. 壓力測試與情境模擬

定期模擬極端事件(如主要央行同時干預匯市、地緣衝突升級)對持倉的影響。例如,假設歐元/瑞郎單日波動20%,測試保證金覆蓋率與應急流動性儲備。

外匯經紀商的倒閉潮,實質是市場機制、監管框架與投資者行為共同作用的結果。在全球化退潮與貨幣政策分化加劇的背景下,黑天鵝事件將更頻繁衝擊匯市。唯有透過槓桿紀律化、風險可視化、監管全球化的三維改革,才能構建更具韌性的外匯生態體系。對投資者而言,與其追逐高槓桿的暴利幻象,不如深耕風險定價能力,方能在不確定性中穩健獲利。