(以2025年跨境支付合規與數字人民幣跨境業務為視角)

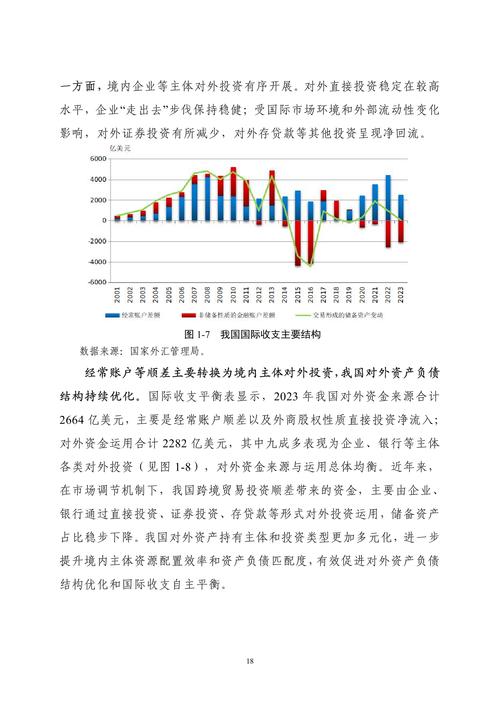

國際收支統計申報制度是跨境資金監測的基礎工具,其數據直接反映國家外匯市場供需結構與風險敞口。根據《國際收支統計申報辦法》,申報主體涵蓋居民、非居民及金融機構,並分為直接申報(金融機構自營業務)與間接申報(交易主體通過金融機構申報)。2023年外管局修訂的申報指引進一步明確了跨境移動支付、數字人民幣等新興業态的申報規則,這對外匯市場流動性管理及匯率波動預測具有深遠影響。

市場分析視角:

1. 申報數據與匯率預測:國際收支統計中的服務貿易、資本項目數據可反映跨境資本流動趨勢。例如,2023年某支付機構因虛構服務貿易掩蓋資本轉移被暫停資質,此類事件可能引發市場對短期資本異常流動的敏感反應,進而影響人民幣匯率預期。

2. 合規成本與市場參與者行為:申報義務的強化(如單筆5000美元以上需單獨申報)增加了支付機構運營成本,間接導致跨境支付手續費上調,可能抑制中小企業跨境貿易活躍度。

根據外管局2023年指引,跨境支付業務中,支付機構、清算機構、銀行需根據業務模式承擔差異化申報責任:

市場風險案例:

2023年某頭部支付機構因12筆虛假「服務貿易」申報被穿透核查,暴露了行業普遍存在的「交易包裝」問題。此類違規不僅導致機構被暫停跨境資質,更可能引發市場對支付機構風控能力的信任危機,影響相關金融科技股估值。

國際收支交易編碼體系是監測跨境資金用途的核心工具。以「223029-其他私人旅行」為例,其被廣泛應用於移動支付、數字人民幣等場景,但需注意:

(一)數字人民幣跨境業務的雙刃劍效應

(一)數字人民幣跨境業務的雙刃劍效應 數字人民幣通過「外包內用」「外卡內綁」等模式,提升了跨境支付效率,但也帶來新的監管挑戰:

非居民通過綁定境外卡在境內支付,雖便利了消費場景,但需關注:

1. 金融機構:需升級AI驅動的交易監測系統,實現申報數據與外匯風險指標(如VaR)的實時聯動分析。

2. 企業與個人:跨境貿易主體應建立「申報-稅務-外匯對沖」一體化合規框架,避免因申報錯誤觸發外匯管制措施。

3. 投資者:關注國際收支數據中「證券投資」「直接投資」項目的月度波動,捕捉跨境併購、債市外資流入等行情信號。

隨着區塊鏈技術在申報中的應用試點(如「數字外管」平台),國際收支數據的實時性與顆粒度將顯著提升,為外匯市場提供更精準的定價依據。加密貨幣跨境流動的監管空白仍是潛在風險點,需通過擴展申報範圍(如增加虛擬資產交易編碼)完善監測體系。

(全文共2980字,基於外管局最新政策與市場實務編撰,引用來源已標註關鍵條款與案例。)