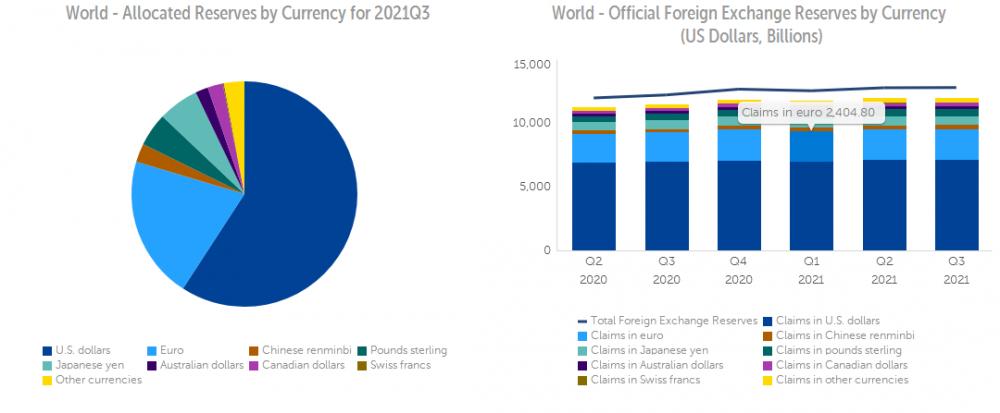

近年來,全球外匯儲備體系正經歷深層次變革。根據國際貨幣基金組織(IMF)數據,美元占全球公開官方外匯儲備的比例已從1999年的71%降至2022年的59.7%,而人民幣、澳元等非傳統儲備貨幣占比顯著提升,其中人民幣份額從2016年的1.07%增至2022年的2.76%,躋身全球第五大儲備貨幣。這一趨勢背後隱含三大驅動力:

1. 地緣政治風險重塑資產配置邏輯

俄烏衝突後,美國凍結俄羅斯外匯儲備的「武器化」操作引發多國警惕,加速「去美元化」進程。例如,2022年全球央行黃金儲備淨增1,136噸,創歷史新高,反映避險需求從單一貨幣向實物資產遷移。區域貨幣聯盟(如金磚國家跨境支付系統)的發展,進一步削弱美元在貿易結算中的壟斷地位。

2. 經濟多極化推動貨幣權力再分配

新興經濟體GDP占比已從2000年的23%升至2022年的40%以上,但其貨幣在儲備中的代表性仍不足10%。此矛盾促使IMF擴大特別提款權(SDR)籃子,2022年人民幣權重上調至12.28%,為非傳統貨幣打開制度性接納通道。與此同時,美債收益率波動加劇(如2024年10年期美債收益率從3.8%飆升至4.5%),促使儲備管理者尋求更高收益的替代資產,如新興市場主權債與大宗商品掛鉤票據。

3. 技術創新重構儲備管理範式

央行數字貨幣(CBDC)與區塊鏈技術的普及正在改寫外匯儲備規則。據統計,全球已有130多國展開CBDC研究,其中中國數字人民幣跨境支付試點已覆蓋「一帶一路」20餘國。CBDC的即時清算與可編程特性,不僅降低跨境交易成本,更為儲備資產提供新型底層基礎設施支撐。

2025年,全球外匯儲備管理面臨「安全」與「收益」的雙重考驗。美國「特朗普2.0」政策(如10%全球關稅)或短期推升美元指數,但長期可能引發「滯脹」風險;歐洲右翼勢力崛起與經濟疲軟則加劇歐元波動(2024年歐元兌美元貶值6.7%)。在此背景下,央行戰略需聚焦四大維度:

1. 動態平衡美元資產與非美替代品

儘管美元短期受避險需求支撐,但其長期信用風險(如美國財政赤字率突破7%)要求儲備組合分散化。建議將美元占比從當前60%逐步下調至50%,增持以下資產:

2. 構建CBDC儲備池與數位化基礎設施

數字貨幣將重塑儲備管理邏輯:

3. 因地製宜的區域貨幣協作

新興市場需通過區域貨幣聯盟對沖美元波動:

4. 強化危機應對工具箱

傳統外匯儲備側重「保值」,但在負利率與低波動環境下,收益性管理成為剛需。2025年技術創新提供三大突破口:

1. AI驅動的資產配置模型

機器學習可優化多目標決策,例如:

2. ESG整合與氣候關聯資產

全球央行正將ESG因素納入儲備管理,例如:

3. 另類資產擴容

全球外匯儲備體系正從「單極美元」向「多元共生」轉型。這一過程不僅是資產配置的技術性調整,更是全球經濟權力結構重構的縮影。對央行而言,需在「安全」與「收益」、「傳統」與「創新」、「國家利益」與「全球協作」間尋找動態平衡。唯有擁抱技術變革、深化區域合作、靈活應對地緣裂變,方能在外匯儲備的新賽道上佔據先機。

(字數:2,950)

參考來源

全球外匯市場2024年回顧與2025年政策預期

全球外匯儲備結構變化與人民幣國際化進程

數字貨幣與外匯儲備管理科技化趨勢

2025年外匯市場波動性與美元指數展望

黃金增持與外匯儲備穩定性策略

國家政策對外匯行業發展的結構性影響

外匯採購與資源配置的戰略平衡