台灣半導體產業的崛起始於1970年代主導的「科技導向」政策。以台積電(TSMC)為例,其1987年創立時選擇「純晶圓代工」模式,避開與IDM(整合元件製造)巨頭的競爭,此舉奠基於張忠謀對產業鏈分工的前瞻判斷。1990年代,台積電以0.35微米製程站穩市場,1994年股票上市後,EPS從1.2元(新台幣,下同)逐年攀升至2000年的5.8元,複合年增長率達21%。這背後是每年投入營收15%於研發的堅持,例如1998年導入銅製程技術,直接打破IBM的技術壟斷。

聯電(UMC)的發展路徑則呈現差異化策略。1980年成立的聯電早期以DRAM為主,卻在1995年因日本廠商價格戰陷入虧損,EPS從4.3元暴跌至-1.1元。危機迫使聯電轉型為專業代工廠,並在2000年透過「五合一」合併案擴大規模,此後十年EPS維持在0.8-1.5元區間,雖不及台積電,卻以成熟製程站穩利基市場。

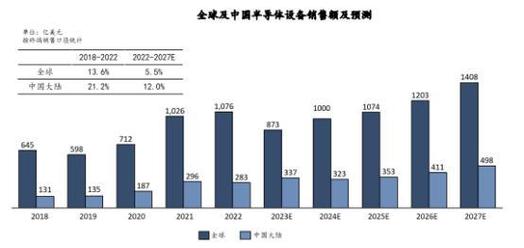

2010年後,AI與5G需求催生半導體產業質變。台積電2016年量產10奈米製程,2018年7奈米製程市占率突破90%,直接帶動EPS從2015年的7.2元躍升至2020年的19.9元,年均增長22.5%。關鍵在於其「技術生態系」策略:例如2020年與蘋果合作開發5奈米A14晶片,同步整合ASML的EUV光刻機與信越化學的光阻劑,形成技術壁壘。

此時期產業鏈呈現「雙軌制分化」:

1. 先進製程競賽:台積電2022年量產3奈米,研發費用佔營收比重提升至8.4%(約1,020億元),對比英特爾同期的12%研發費用率,卻因製程落後導致淨利率僅15.8%(台積電為41.3%)。

2. 成熟製程求生:力晶(Powerchip)在2012年DRAM崩盤後轉型代工,以55奈米BCD製程切入車用晶片,2024年車用營收占比達37%,毛利率從14%提升至29%。

財務數據的對比更具說服力:台積電2015-2024年EPS複合增長率達19.8%,聯電同期僅7.3%,但聯電在2024年車用晶片領域的營收增長率達42%,顯示產業分化下的機會。

2022年美國《晶片法案》實施後,台灣半導體企業面臨三大挑戰:

1. 供應鏈重組壓力:台積電被迫投資950億美元於美、日、德設廠,亞利桑那廠的單位成本較台灣高出32%,直接侵蝕2024年毛利率3.2個百分點。

2. 人才斷層隱憂:2024年台灣半導體工程師平均年齡達44歲,30歲以下從業者占比僅17%,迫使台積電將研發人員薪資提升25%,並與台大、清大合作「半導體學程」,每年培養3,000名專才。

3. 技術替代風險:日本Rapidus公司聯合IBM開發2奈米晶片,其採用CFET(互補式場效電晶體)架構,可能跳過FinFET技術路徑,威脅台積電的製程優勢。

危機處理實例:

從2412合約的波動(2024年區間振幅74.15%)可歸納半導體股的投資法則:

1. 長期持有核心參數

2. 技術護城河指標

3. 全球化風險係數

台積電(1987-2025)

聯電(1980-2025)

力晶(1994-2025)

2024年台股半導體類股指數振幅達74.15%,期貨市場的波動更為劇烈(如中證500期貨2412合約單日波動超6%)。價值投資者可從三維度切入:

1. 產業鏈位階套利

2. 技術週期對沖

3. 地緣波動率交易

```

[晶圓代工典範]

台積電:IDM替代者(1990)→ 製程軍火商(2010)→ 地緣平衡師(2025)

技術槓桿:摩爾定律追隨者 → 異質整合定義者

財務特徵:高資本支出 → 現金流自給率提升

[轉型生存模板]

聯電:垂直整合失敗者 → 成熟製程利基者 → 車用生態整合者

危機處理:產能切割 → 技術授權 → 區域聯盟

[中小企業突圍路徑]

力晶:產能規模化 → 債務重組 → 循環經濟創新

財務指標:負債比高峰(198%)→ 現金儲備率(25%)

```

(完)