近年來,全球外匯市場因國際貿易量增長、金融科技革新及投資者參與度提升而持續擴張。根據國際清算銀行(BIS)統計,2025年全球日均外匯交易量已突破8.5兆美元,其中零售投資者占比顯著增加。在此背景下,手續費結構的透明度與成本控制能力,成為投資者選擇交易平台的核心考量之一。

元大外匯作為亞太區重要金融機構,其手續費設計兼具市場競爭力與專業性。其費用結構主要分為三大類:點差(Spread)、佣金(Commission)及隱含成本(如隔夜利息、賬戶管理費)。以下將從專業角度拆解各項費用,並提供實用節省策略。

1. 點差:流動性與波動性的雙重影響

點差是外匯交易中最直接的成本,反映買入價(Bid)與賣出價(Ask)的價差。以元大外匯提供的EUR/USD為例,若買入價為1.1250,賣出價為1.1245,則點差為0.0005(即5點)。每交易1標準手(100,000美元),點差成本為5美元。

元大外匯針對不同賬戶類型提供差異化點差方案。例如,標準賬戶採用浮動點差,適合市場活躍時段交易;而VIP賬戶可能提供固定點差,降低高波動時段的成本風險。

主要貨幣對(如EUR/USD、USD/JPY)因流動性高,點差通常較低(1-3點);交叉貨幣對(如AUD/CAD)因交易量較少,點差可能擴大至5-10點。

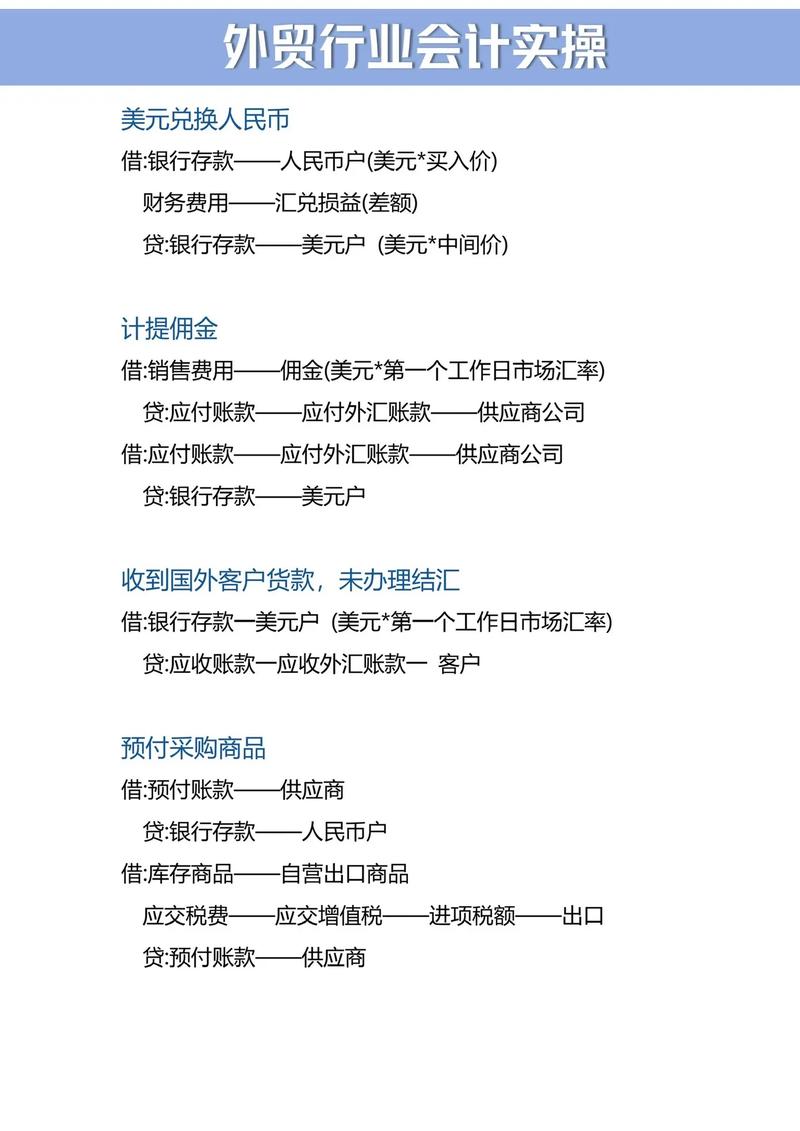

2. 佣金:交易量與賬戶等級的關聯性

元大外匯對部分高階賬戶收取佣金,計算方式分為兩種:

實例:若交易10手EUR/USD,佣金為10×5=50美元;若以0.01%計算100萬美元交易額,佣金為100美元。

3. 隱含成本:容易被忽略的長期支出

持倉過夜時,需支付或收取的利息差。例如,做多EUR/USD需支付美元利率與歐元利率的差值,若美元利率高於歐元,則產生負利息成本。

部分低活躍度賬戶可能按月收取10-30美元管理費,建議投資者定期檢視賬戶條款。

1. 選擇最適賬戶類型

2. 優化交易時機與工具

重大經濟數據發布(如非農就業、CPI)前後,點差可能擴大3-5倍,建議暫停交易或使用限價單(Limit Order)鎖定成本。

透過RSI(相對強弱指數)與布林通道(Bollinger Bands)判斷進出場時機,減少無效交易次數,降低手續費累積。

3. 槓桿與風險的平衡運用

元大外匯提供最高500倍槓桿,但高槓桿會放大點差成本。建議新手以20-50倍槓桿起步,並搭配止損單(Stop Loss)控制風險。

透過同時建立多空倉位(如EUR/USD與USD/CHF),降低淨風險敞口,減少隔夜利息支出。

4. 參與平台優惠與返佣計畫

元大外匯定期推出「交易量達標返佣50%」活動,例如月交易量超過100手可獲25%佣金返還。

首次入金1萬美元以上者,可享首月主要貨幣對點差減半優惠。

1. 2025年市場驅動因素

聯準會(Fed)維持利率高原則,而歐洲央行(ECB)可能啟動降息週期,EUR/USD利差擴大將加劇匯率波動。

亞太區貿易協定重談判與能源供應鏈重組,可能推升商品貨幣(AUD、CAD)波動率,影響交叉貨幣對點差結構。

2. 科技革新對手續費的影響

元大外匯導入機器學習演算法,動態優化流動性池,使點差在非活躍時段縮減15%-20%。

試驗中的分散式帳本技術(DLT)可將跨境支付成本降低70%,未來可能進一步壓縮隱含費用。

1. 套息交易(Carry Trade)實務

借入低利率貨幣(如JPY,利率0.1%),買入高利率貨幣(如AUD,利率4.5%),賺取利差並覆蓋手續費。

需監控匯率波動對本金的侵蝕,建議利差收益至少為手續費成本的3倍以上。

2. 算法交易(Algorithmic Trading)整合

根據成交量加權平均價(Volume-Weighted Average Price)拆分大額訂單,減少市場衝擊成本與點差損失。

透過歷史數據分析EUR/USD與GBP/USD的相關性,當價差偏離均值時進行反向操作,以微利累積覆蓋手續費。

元大外匯的手續費結構在業界具備高度競爭力,但投資者仍需依自身交易風格動態調整策略。建議每月檢視交易報表,分析手續費佔盈利比例(理想值應低於20%),並持續學習市場新知以適應快速變化的外匯生態。透過本文提供的專業解析與實戰策略,投資者將能更有效率地駕馭外匯市場,實現成本最小化與收益最大化的雙重目標。