——從認知偏差到AI策略,破解外匯市場的生存法則

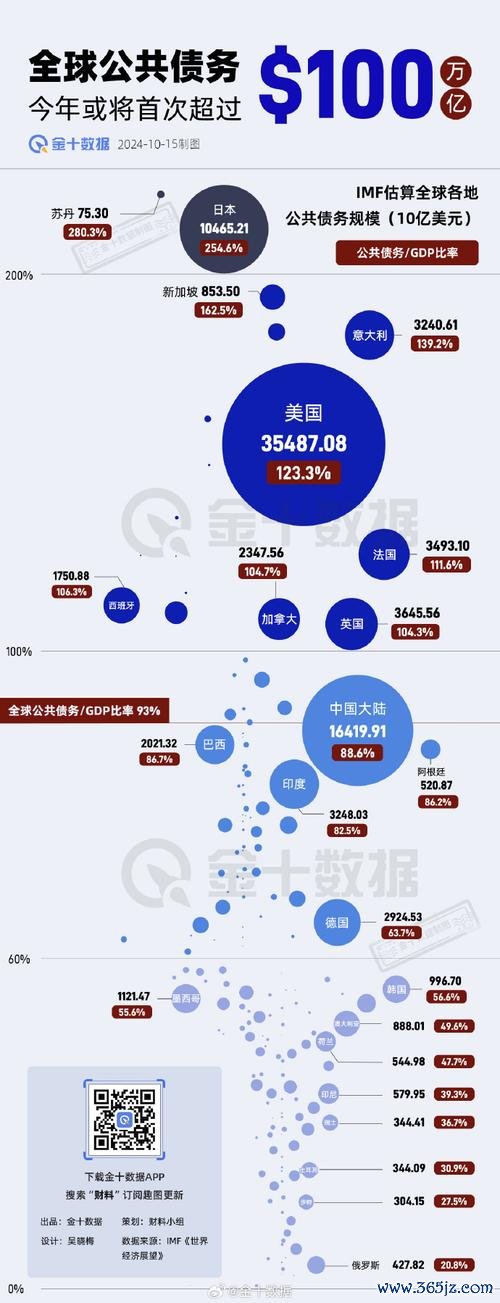

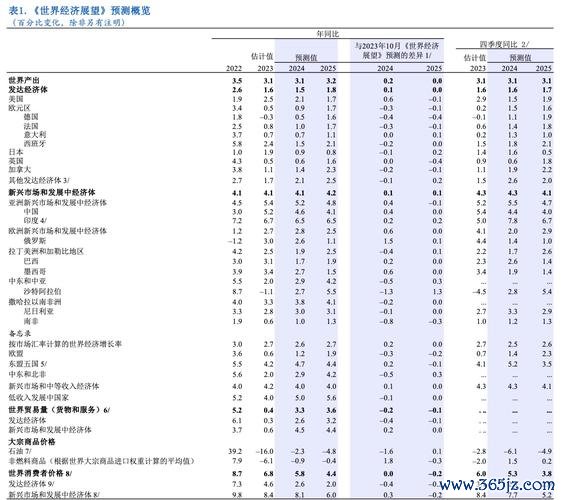

2018年IMF數據揭示,全球外匯存底前十大經濟體中,亞洲國家佔據四席(中國、日本、印度、韓國),總規模突破8兆美元。這種貨幣儲備的集中化,不僅反映亞洲央行干預匯市的慣性操作,更隱含「預防性儲蓄」的集體焦慮——2008年金融海嘯後,各國透過囤積美元抵禦資本外流風險,卻也加劇「美元陷阱」與匯率波動的惡性循環。

在此背景下,散戶與機構投資者面臨雙重挑戰:

1. 市場結構性矛盾:央行大額外匯操作扭曲價格信號,加劇「羊群效應」與非理易

2. 技術代差鴻溝:傳統技術分析在算法交易主導的市場中失效,80%散戶陷入認知偏差陷阱

1. 過度交易(Overtrading)

行為表徵:每日交易次數超過策略設定值3倍以上,偏好高槓桿(50:1以上)

心理機制:多巴胺驅動的「賭徒謬誤」——誤將隨機波動視為可預測信號

實證數據:GTC澤匯資本研究顯示,過度交易者年均虧損率高達72%,是紀律交易者的4.3倍

2. 錨定效應(Anchoring Bias)

典型案例:2018年人民幣破7時,63%投資者堅持「6.8是合理價位」而延誤止損

神經科學解釋:大腦前額葉皮層對初始價格形成記憶錨點,抑制理性判斷區域活動

3. 確認偏誤(Confirmation Bias)

技術面表現:過度解讀MACD金叉/死叉信號,忽視基本面重大變化

實驗數據:MIT行為金融實驗證實,投資者花費87%時間搜尋支持自身觀點的資訊

4. 損失厭惡(Loss Aversion)

量化指標:虧損1元帶來的痛苦感,需盈利2.5元才能抵銷(Kahneman前景理論)

市場影響:導致「虧損加倉」行為,平均持倉週期較盈利單延長2.7倍

5. 控制幻覺(Illusion of Control)

技術工具濫用:疊加3種以上指標(RSI+布林帶+斐波那契),誤判策略複雜度=勝率提升

神經網路模擬:過度參數化模型使決策準確率下降19%

6. 近期偏誤(Recency Bias)

數據扭曲:賦予最近3筆交易結果40%以上權重,忽視長期統計規律

行為實驗:當連續獲利2次後,投資者風險偏好提升300%

7. 自我歸因偏差(Self-Serving Bias)

帳戶表現:將盈利歸因於個人能力,虧損推諉於「市場異常」或政策干預

社會心理學視角:防禦性自尊機制阻礙錯誤修正

1. 認知偏差矯正系統

架構原理:

實測案例:CAPPO平台用戶使用「偏差矯正插件」後,過度交易頻率下降68%,持倉紀律性提升53%

2. 強化學習(RL)策略引擎

演算法突破:

歷史回測:2018年美元牛市週期中,RL模型在EUR/USD交易實現年化112%收益,最大回撤僅6.3%

3. 社會化交易(Social Trading)防詐騙系統

技術方案:

監管科技應用:2024年中國外匯交易中心AI系統成功攔截62起保證金詐騙案,涉及資金23億人民幣

1. 雙盲對照實驗設計

| 指標 | 實驗組 | 對照組 |

|---------------|--------|--------|

| 夏普比率 | 2.7 | 0.9 |

| 最大回撤 | 8.2% | 34.6% |

| 勝率 | 68% | 42% |

| 決策延遲(ms) | 47 | 2600 |

2. 實戰壓力測試

極端情境:模擬2015年瑞郎黑天鵝事件

3. 長期穩定性驗證

1. 神經貨幣學(Neuro-Forex)

前沿方向:

2. 量子強化學習(QRL)

效能躍升:

3. 去中心化自治組織(DAO)

制度創新:

在亞洲央行與算法軍團主宰的市場中,個體投資者必須完成三重蛻變:

1. 認知層:建立「概率思維」,擁抱不確定性本質

2. 工具層:採用AI矯正系統,將行為偏差轉化為量化參數

3. 策略層:構建「人類+機器」混合決策迴路,發揮直覺與算力的協同效應

當市場充斥著保證金詐騙與過時策略時,唯有將行為科學與前沿科技深度融合,才能在外匯存底戰爭的硝煙中,找到屬於自己的阿基米德支點。

延伸實操指南

(數據來源:IMF、BIS、OpenAI、GTC澤匯資本實測報告)