一、中國外匯儲備的多元來源與結構特徵

一、中國外匯儲備的多元來源與結構特徵 中國外匯儲備的積累主要依賴三大核心來源:貿易順差、外商直接投資(FDI)流入,以及資本項目下的跨境資金流動。

1. 貿易順差:經濟增長的「穩定器」

中國長期保持全球貨物貿易第一大國地位,2024年出口規模突破25萬億元人民幣,創造了2530億美元的經常帳戶順差。高附加值產品(如新能源汽車、電子設備)出口的快速增長,推動外匯收入持續流入。值得注意的是,美元在涉外收付款中占比高達90%,這使得外匯儲備的幣種結構天然偏向美元資產。

2. FDI與資本流動:雙刃劍效應

中國通過稅收優惠等政策吸引FDI,這類投資在兌換為人民幣時直接形成外匯儲備。FDI的未分配利潤若未匯出,會進一步放大儲備規模。資本項目下的熱錢流入(如通過地下錢莊或虛假貿易)曾加劇儲備波動,但隨著資本帳戶管制趨嚴,此類非正規渠道影響已逐步收斂。

3. 儲備結構的風險分散策略

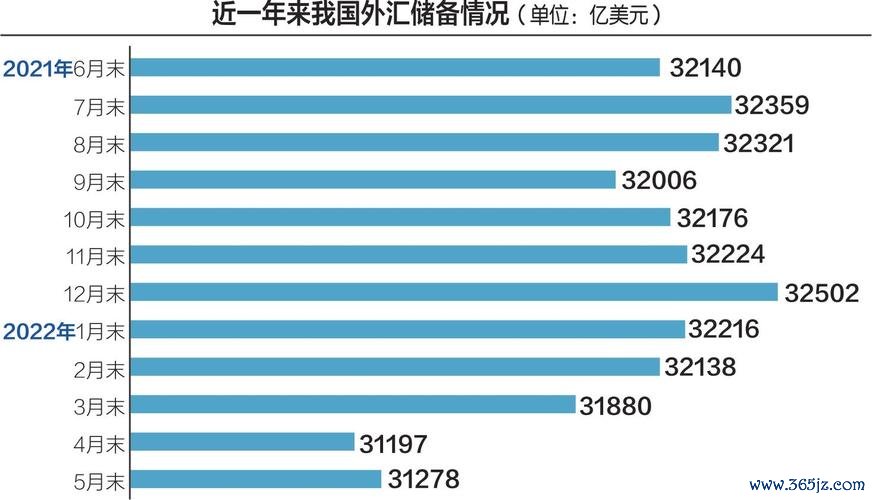

截至2025年1月,中國外匯儲備達3.2萬億美元,其中美元資產占比約65%,歐元、英鎊、日元分別占26%、5%、3%。近年來,央行顯著增持黃金儲備至7345萬盎司,占比提升至4.3%,此舉旨在降低對單一貨幣的依賴,並為人民幣國際化提供信用背書。

中國外匯儲備的管理遵循「安全性、流動性、保值增值」原則,通過多層次平臺實現全球資產配置,形成「主權基金+專業機構+戰略項目」的立體架構。

1. 外管局系投資平臺:分散風險與收益平衡

2. 中投公司:主權財富基金的全球觸角

中投公司管理規模位列全球前三,其海外投資年化收益率達6.57%,資產配置中48%為另類資產(私募股權、基建),33%為公開市場股票。典型案例包括對「一帶一路」沿線港口和能源項目的股權投資,這類長週期資產可對沖短期匯率波動風險。

3. 中央匯金:國內金融穩定的「壓艙石」

作為中投子公司,中央匯金控股19家金融機構,總資產規模達1萬億美元。其通過注資國有銀行、參與A股市場穩定操作(如股災救市),將外匯儲備轉化為國內金融體系的風險緩衝墊。

1. 美元資產減持與貨幣多元化的權衡

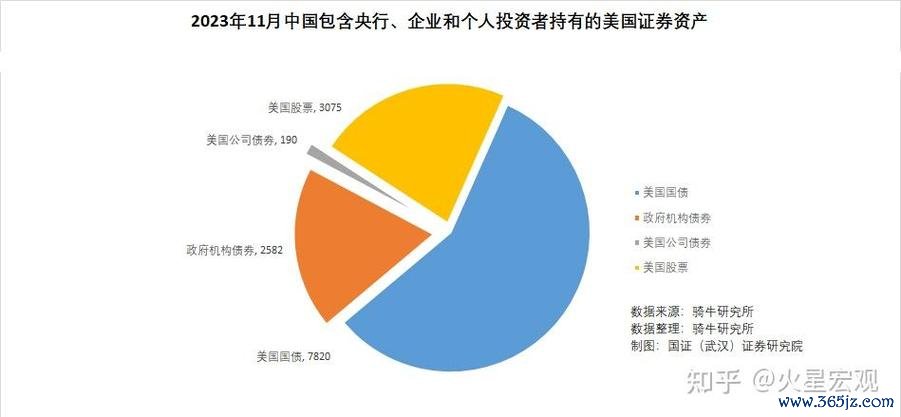

中國外匯儲備中的美債持有量從2015年的1.2萬億美元降至2025年的7500億美元,轉而增持歐元區主權債與日本公司債。此舉反映對美國財政赤字(國債突破21萬億美元)的風險規避,但需承受歐元區經濟疲軟帶來的匯兌損失。

2. 超長期匯率避險的市場缺口

船舶、航空等行業的訂單生產週期長達3-5年,企業面臨匯率波動風險。例如,2017-2023年間美元兌人民幣5年期波動幅度達11.89%,但外匯衍生品市場缺乏流動性充足的超長期遠期合約,導致企業套保成本高企。對此,監管層需推動銀行開發交叉貨幣掉期(CCS)等工具,並引入境外做市商提升市場深度。

3. 人民幣國際化與儲備角色的演變

人民幣在跨境收付中占比逐年上升(2024年達36%),但外匯儲備中人民幣資產占比仍低於5%。未來可通過擴大「熊貓債」發行、推動大宗商品人民幣計價,逐步將儲備功能從「被動積累」轉向「主動輸出」。

1. 趨勢展望

2. 投資策略建議

3. 風險警示

中國外匯儲備的管理已從「規模導向」轉型為「結構優化與戰略增值」,其全球投資佈局不僅是資產配置的技術命題,更是國家經濟安全與國際話語權的戰略工具。面對波動加劇的全球市場,動態平衡風險收益、創新金融工具、深化人民幣國際化將是未來十年的核心課題。