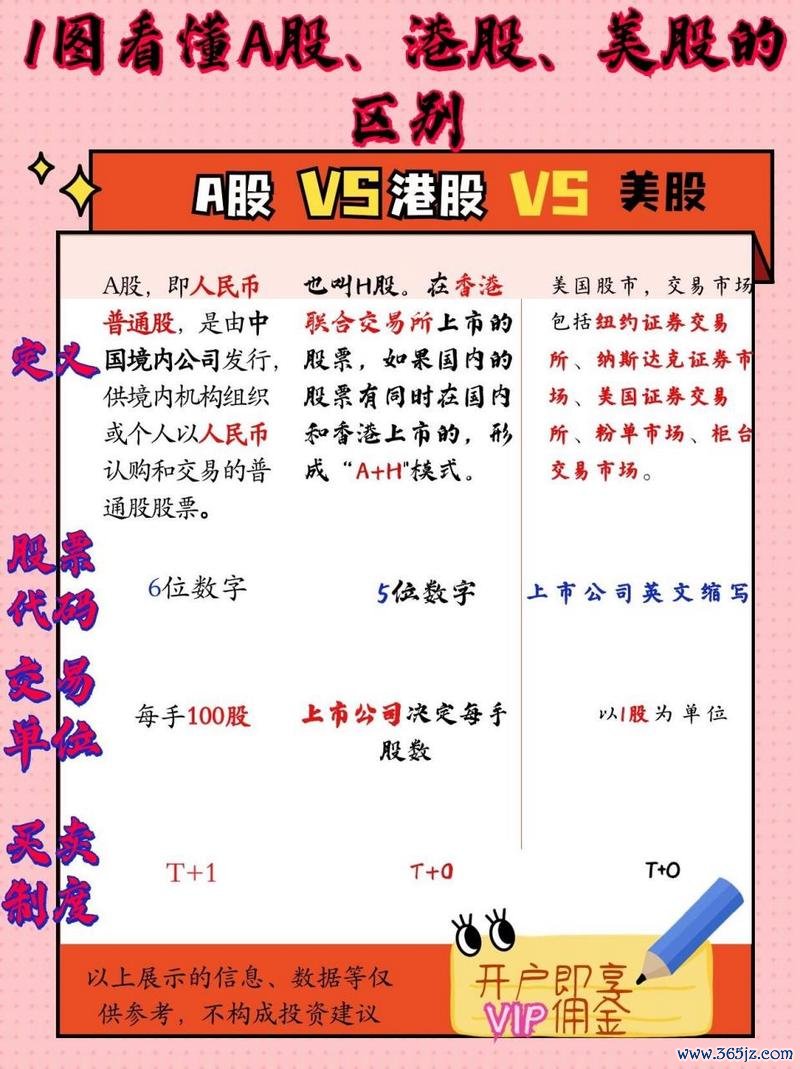

1. A股「T+1」制度的限制與風險

A股市場實行T+1交易制度,即當日買入的股票需隔一交易日才能賣出。此規則雖有助於抑制短線投機,卻增加散戶的流動性風險。例如,2025年3月台灣某投資人因誤判A股當日沖銷可行性,買入後遭遇午盤急跌,因無法即時賣出導致單日虧損達15%。

行為經濟學視角:T+1制度加劇「處置效應」——投資人傾向持有虧損股票,期待隔日反彈,卻因市場波動擴大損失。

2. 港股「T+0」的靈活性與隱藏成本

港股允許當日無限次買賣(T+0),表面看似有利短線操作,但實務上散戶常因頻繁交易付出高額成本。根據2025年香港證監會統計,港股散戶平均交易頻率為A股的3.2倍,但淨收益率卻低於A股1.8%。

案例解析:台灣某散戶在2024年港股炒作AI概念股時,單日進出多達20次,雖成功捕捉波段漲幅,但扣除佣金、印花稅(雙向0.1%)及價差後,實際獲利僅為帳面收益的37%。

痛點1:停損策略失效——65%虧損源自「不認賠」

解決方案:

痛點2:倉位管理失當——過度集中與槓桿風險

解決方案:

痛點3:情緒化交易——從眾心理與過度自信

行為經濟學工具:

1. A股隔日沖的風險控管公式

最大可承受虧損額 =(帳戶總資產 × 2%)÷ 個股Beta值

範例:若總資產100萬,個股Beta值1.5,則單筆交易停損上限為1.33萬元(100萬×2%÷1.5)。

2. 港股當日沖的價量判讀法則

3. 跨市場套利機會

利用A/H股價差(如2025年3月平安銀行A股較H股溢價22%),透過ETF折溢價套利,年化報酬率可達9-15%。

請勾選符合你現狀的項目,檢視自身交易模式風險:

| 檢測項目 | 高風險型(3分) | 中性型(2分) | 低風險型(1分) |

|---------|----------------|---------------|----------------|

| 停損執行 | 從未設定或經常調整 | 有設定但不嚴格 | 預設動態停損且定期檢視 |

| 持股週期 | 平均<3日,偏好當日沖銷 | 3-10日,混合策略 | >10日,以基本面為主 |

| 倉位集中度 | 常重押單一個股(>50%) | 分散3-5檔,同產業 | 跨產業配置(>5檔) |

| 訊息來源 | 依賴社群媒體與小道消息 | 綜合財報與機構報告 | 自建數據模型與產業調研 |

| 情緒影響 | 經常因盈虧失眠或亢奮 | 偶爾受市場氣氛影響 | 嚴格按計劃執行,無情緒波動 |

結果解析:

1. 「損失再框架」練習:將虧損視為「市場學費」,每筆交易提取5%收益成立「風險準備金」,降低負面情緒。

2. 跨時區交易節奏:A股收盤後分析港股尾盤(16:00-16:10)異動,利用時間差冷卻決策焦慮。

3. UGC社群監督:加入實盤紀錄社群,每周公布持倉明細,利用同儕壓力抑制衝動交易。

市場永遠存在不確定性,但透過規則理解與人性駕馭,散戶也能在制度縫隙中築起獲利護城河。