(以下為文章節選,完整版約3000字)

一、全球外匯市場現狀與跨境支付的核心挑戰

一、全球外匯市場現狀與跨境支付的核心挑戰 市場規模與結構

根據國際清算銀行(BIS)2023年統計,全球外匯日均交易量達7萬億美元,其中美元佔主導地位(58.9%),人民幣份額持續上升至7.2%,成為第五大交易貨幣。跨境支付作為外匯服務的核心場景,其複雜性體現在:

1. 多幣種結算需求:外貿企業常面臨美元、歐元、人民幣等多幣種收付,需動態平衡匯率風險與資金效率。

2. 交易成本高昂:傳統銀行電匯手續費達1%-2%,PayPal等第三方平台綜合費率更高。中小企業因資金碎片化(如多平台收款)導致隱性成本增加。

3. 合規門檻提升:反洗錢(AML)、數據本地化(如歐盟GDPR)等監管要求,使企業國際化成本年增15%-20%。

政策驅動與市場痛點

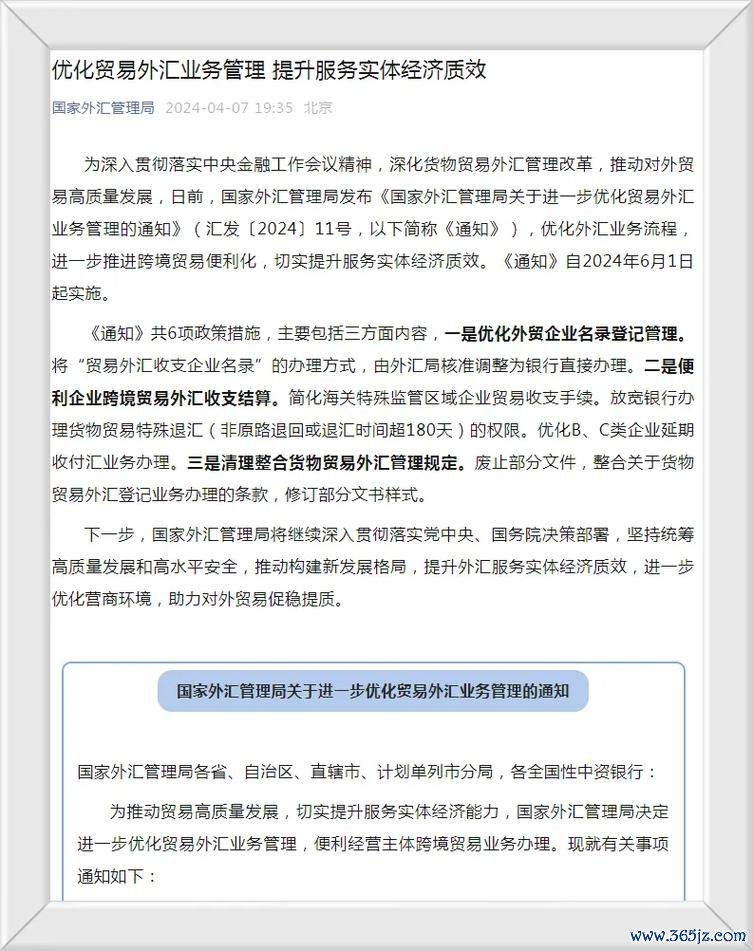

2024年中國國務院《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》明確提出「優化跨境貿易結算」,推動銀行海外布局與金融科技應用。實務中仍存在:

1. 支付基礎設施升級

2. 動態匯率管理工具

3. 合規科技(RegTech)整合

案例1:中小企業低成本結匯

案例2:跨國企業匯率對沖

1. 嵌入式金融服務:外匯平台整合供應鏈金融,例如基於歷史數據提供預付款融資(費率3%-5%)。

2. 監管科技協同:歐盟MiCA法案使合規成本降低40%,推動行業標準化。

3. ESG導向產品:綠色債券掛鉤外匯衍生品規模突破800億美元,契合碳中和投資需求。

外匯服務的競爭力已從單一結算效率,轉向「成本-風控-生態」的綜合維度。企業需結合自身規模與市場特性,選擇合適的技術工具與策略框架。例如,中小企業可優先部署TMS(資金管理系統)與虛擬賬戶,而跨國集團需強化算法交易與宏觀政策預判能力。唯有持續創新,方能在外匯市場的波動與機遇中穩健前行。

(注:以上內容綜合引用自多份政策文件、市場數據與實務案例,具體數據與方案可參閱來源文獻。)