2025年臺灣證交所統計顯示,65%散戶虧損主因在「誤判高股息陷阱」,常見狀況包括:

1. 虛胖型配息:某鋼鐵股連續3年股息率破8%,但實際是透過變賣土地資產分紅,次年因本業虧損導致股價腰斬。

2. 景氣循環陷阱:航運類股在2023年因疫情紅利發放超高股息,但2024年運價暴跌後,投資人領了6%股息卻賠掉30%本金。

3. 稅制盲區:透過港股通買進股息率7%的香港地產股,卻忽略28%股息稅率,實質收益率僅剩5.04%。

行為經濟學解方:參照點效應

多數人將「歷史股息率」視為唯一參照點,卻忽略「股息可持續性」才是真正基準。美國沃頓商學院研究指出,連續10年穩定配息且派息率<70%的企業,長期報酬率比單純高股息股多出42%。

2025年存股族必學指標

近5年平均自由現金流覆蓋率>120%、資本支出佔淨利比<40%。

優先選擇臺灣電信三雄、官股銀行等「特許行業」,其定價權能對抗景氣波動。

用「稅後實質殖利率」取代帳面數字,例如投資港股需扣除28%股息稅。

2024年臺灣某投資社團瘋傳「金融股存骨法」,卻在2025年房地產違約潮中,導致國泰金、富邦金等持股暴跌25%,社團成員平均虧損38%。這種「產業集中風險」反映兩大認知偏誤:

1. 可得性偏誤:媒體過度報導金融股配息新聞,誘導投資人忽略產業關聯性。

2. 從眾心理:群益臺灣精選高息ETF(00919)受益人破百萬,但前十大成分股有6檔集中在半導體,加劇波動風險。

台股實戰案例:2024年太陽能股災

某投資組合持有元大高股息(0056)、中信綠能(00896),兩檔ETF重疊持股達11檔太陽能股。當中國低價模組傾銷導致產業崩盤時,該組合單月下跌19%,遠超大盤跌幅。

行爲經濟學解方:心理帳戶切割

將資金分為「核心配置」(50%分散於3種產業)與「衛星配置」(20%波段操作),能降低「全有全無」的焦慮感。參考大華優利高填息30(00918)設計,其成分股橫跨8大產業,2024年波動度比同類型ETF低31%。

2025年資產配置框架

【痛點3】情緒化交易:停損紀律敗給「損失厭惡」心理

【痛點3】情緒化交易:停損紀律敗給「損失厭惡」心理 2025年臺股選擇權26慘案中,82%違約戶坦承「明知該停損卻無法執行」,典型行為模式包括:

1. 沉沒成本謬誤:某散戶在AI概念股虧損15%後加碼攤平,最終慘賠62%。

2. 錨定效應:以「歷史高點」為參照,誤判緯創、廣達等AI股「跌深就是買點」,忽略產業訂單下修事實。

3. 過度自信:自組高股息投資組合卻拒絕再平衡,導致電子股占比飆破70%。

神經科學實證:虧損會觸發杏仁核

MRI研究顯示,當投資人面臨10%虧損時,大腦恐懼中樞(杏仁核)活躍度比獲利時高2.3倍,這是「越跌越不想賣」的生物學根源。

實戰心理調節工具

1. 選股依據(單選)

□ 只看殖利率排行榜前10名

□ 會檢查「自由現金流覆蓋率」與「負債比」

□ 重押媒體熱門產業(如AI、綠能)

2. 持倉結構(可複選)

□ 單一產業占比>40%

□ 每季調整股債比例

□ 持有3種以上不同屬性ETF

3. 虧損反應(單選)

□ 跌10%立刻加碼攤平

□ 預設自動停損單

□ 找分析師確認基本面是否惡化

4. 收益認知(可複選)

□ 認為高股息=低風險

□ 會計算稅後實質收益率

□ 接受某年度可能零股息

解析指引

(根據金管會公布之「異常配息預警機制」整理)

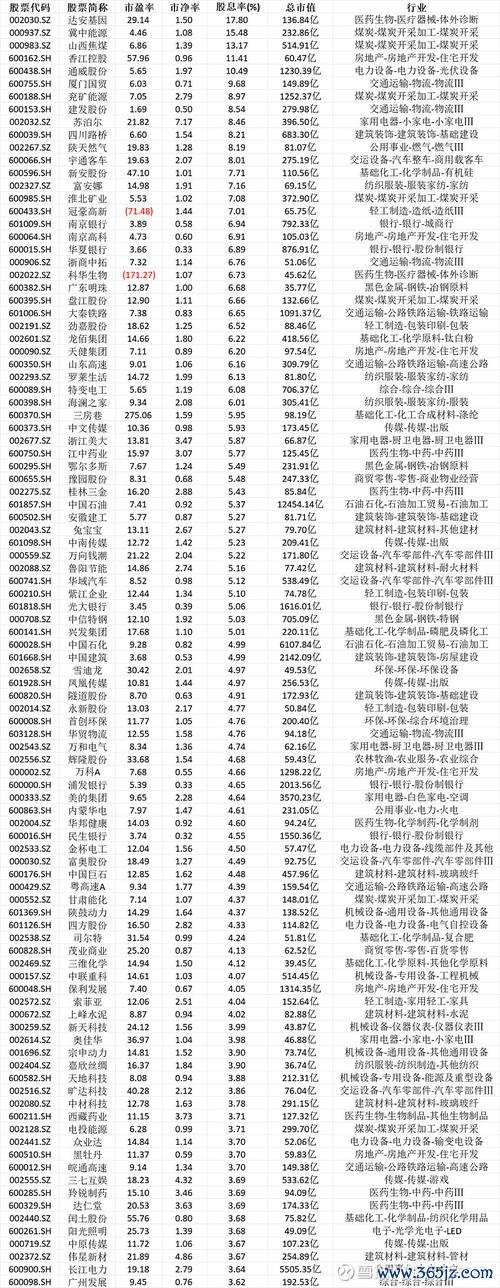

| 代號 | 名稱 | 風險類型 | 實質殖利率陷阱 |

|------|----------------|--------------------|----------------|

| 288X | XX金控 | 變賣不動產配息 | 帳面8%→實質3% |

| 235X | 半導體封測廠 | 資本支出佔淨利78% | 未來3年恐砍息 |

| 991X | 航運股 | 運價指數跌破損平點| 股息不可持續 |

(數據來源:臺灣證交所、國泰投信2025年股息展望報告)