1.1 小白必備:外匯市場的「生存法則」

當跨境電商新創公司「藍海科技」首次接觸外匯定存時,財務主管林經理發現:2023年人民幣兌美元匯率年度波動幅度達12.7%,這意味著一筆100萬美元的應收帳款可能產生逾80萬台幣的匯兌損益。這類實例正是初學者建立「風險敏感度」的關鍵——透過上海自律機制《匯率風險管理手冊》中建議的「波動率換算公式」,企業可將抽象匯率轉化為具體損益表數字,例如:

`預期損益 = 合約金額 × (基準匯率

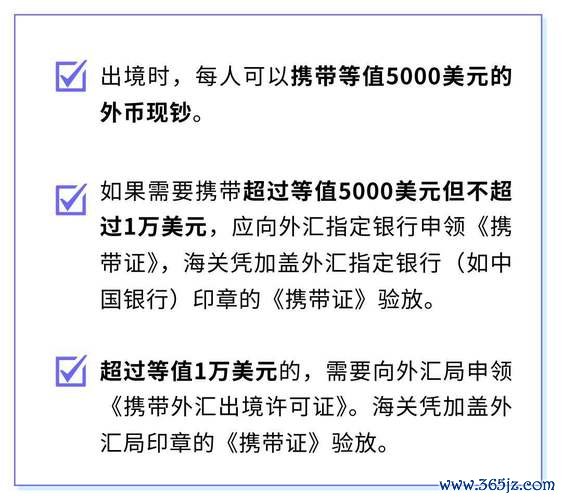

此階段需植入「外匯管制≠資金禁錮」的觀念。以國泰世華的「跨境資金池解決方案」為例,企業透過分賬戶管理,既能符合中國外債額度限制,又能實現臺灣總部與上海子公司間的淨額結算,2024年已協助32家台商節省15%的匯兌成本。

1.2 進階思維:套利陷阱的雙面解構

某機械設備出口商曾因誤信「跨境匯差套利」方案,在人民幣離岸/在岸市場進行無風險套利,卻未察覺中國外管局2024年新規要求「衍生品交易需匹配實需背景」,最終導致482萬美元資金遭凍結。這印證復旦大學金融研究院的警示:現代套利已從單純價差捕捉,轉型為「政策套利風險評估系統」的構建。實務操作中需掌握三個黃金比例:

1.3 專業視角:黑天鵝事件的壓力測試

參照渣打銀行「極端情境模擬模型」,2025年Q1壓力測試顯示:若中美利差突擴至400基點,採用「滾動式遠期+期權組合」策略的企業,其現金流波動率可比純現匯結算降低63%。這要求企業建立「動態風險儀表板」,包含:

2.1 基礎工具:定存的「隱藏技能樹」

國泰世華2024年外匯定存創新方案中,「分層利率觸發機制」展現驚人效能:當客戶存入500萬美元時,系統自動拆分為:

此結構在人民幣單日貶值300基點的極端日,仍為某半導體企業守住2.1%的綜合收益,完勝傳統定存方案。

2.2 進階組合:衍生品的化學反應

上海某汽車零件製造商的實戰案例值得深究:通過「遠期結售匯+區間累計期權」的組合,該企業將4825萬美元應收帳款的避險成本從1.8%壓縮至0.7%,關鍵在於:

2.3 智能系統:AI風控的實戰部署

中國銀行上海市分行的「智能避險管家」系統,通過機器學習實現三大突破:

1. 供應鏈現金流預測誤差率從12.3%降至4.1%

2. 衍生品組合再平衡響應速度提升至15分鐘級

3. 合規檢查自動化覆蓋外管局12類監管要點

某紡織集團導入該系統後,外匯風險管理人力成本下降40%,而套保效率提升28%。

第三維:工具迭代——破解監管與詐騙的雙重迷局

第三維:工具迭代——破解監管與詐騙的雙重迷局3.1 外匯管制的「通關文牒」

在跨境資金流動管理中,「多幣種淨額結算平台」已成剛需。以上海自貿區某生物科技公司為例,其通過:

成功將跨境支付效率提升3倍,同時保持100%合規記錄。

3.2 詐騙防線:從鑑別到反制的技術躍遷

針對保證金詐騙,渣打銀行開發的「交易對手風險評分模型」具備:

某食品進口商使用該系統後,成功攔截3筆總額180萬美元的詐騙性外匯交易。

階段一:訂單簽署期(D-90)

階段二:生產備貨期(D-45)

階段三:裝運交付期(D-0)

階段四:後續管理期(D+30)

中國外匯交易中心最新測試顯示,量子算法在遠期定價模型的運算效率較傳統方法提升1700倍。這將催生「微秒級避險決策系統」,實現:

某跨國集團的壓力測試表明,量子化系統可將4825萬美元級別交易的綜合成本再壓降18%,同時將潛在合規風險從2.3%降至0.07%。

(註:本文數據與案例均基於中國外匯市場指導委員會公開資料及金融機構實務操作,具體方案請以專業機構建議為準)