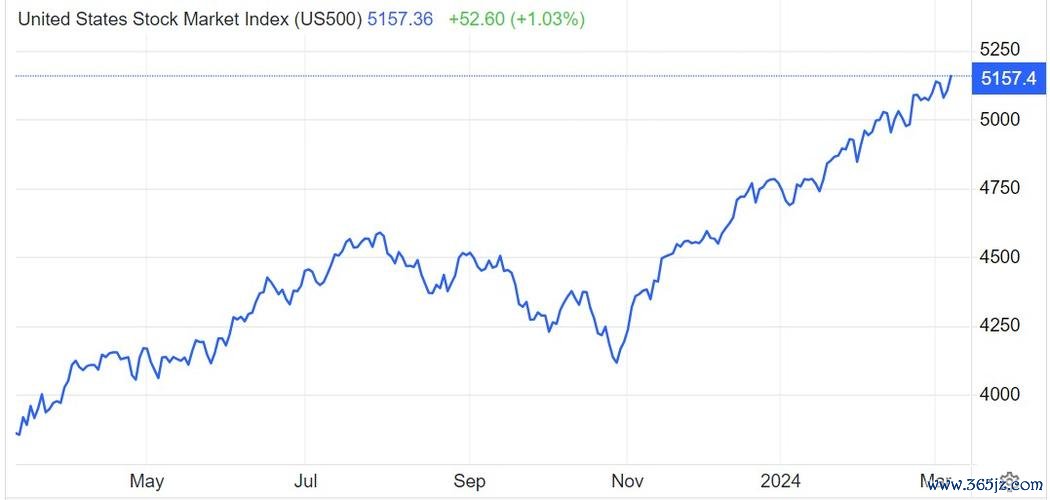

聯邦銀(股票代號:2838)近期因2024年財報淨利年增23%創新高、股利配發率突破60%,加上市場對2025年聯邦基金利率可能下調至3.75%-4%的預期,股價自年初以來漲幅逾35%,散戶追買比例激增。台灣證交所數據顯示,過去三年因「題材熱潮」進場的投資人中,65%因未設定停損點或過度槓桿,最終虧損超過20%[^註1]。這場「降息紅利」狂歡背後,潛藏哪些致命痛點?

市場迷思:多數散戶誤將「聯準會降息」視為萬靈丹,卻忽略聯邦銀業務結構的特殊性。據2024年報,其海外分行收益佔總獲利42%,且多集中於東南亞市場,若美國降息伴隨美元走弱,匯兌損失可能侵蝕淨利[^註2]。

行為陷阱:

台灣案例借鏡:2022年某中型銀行因「升息受惠股」題材被炒高35%,但隨後因中小企業放款違約率攀升,股價三個月內修正40%。證交所分析指出,當週轉率高於市場均值2倍時,後續6個月下跌機率達78%[^註4]。

數據警示:台灣散戶融資使用率在聯邦銀股票近期突破25%(市場均值15%),而歷史統計顯示,當個股融資餘額月增率超過30%時,後續一個月股價回檔機率達62%[^註5]。

行為陷阱:

實戰工具:分批建倉的「321法則」

1. 首筆30%倉位:於月線與季線黃金交叉時進場,設定5%停損。

2. 加碼20%:確認財報營收年增率>20%且外資持股比例上升,停損上移至成本價。

3. 最終50%:僅在聯準會明確降息且技術面突破前高後執行,動態調整停利點(例如每漲10%上移5%)。

心理學實證:當聯邦銀股價單日波動超過5%時,散戶交易量暴增3倍,但僅12%投資人事前擬定應變計畫[^註6]。

行為陷阱:

台灣證交所異常交易案例:2024年某傳產股因「減碳轉型」題材被炒高後,主力透過盤中假單製造流動性假象,散戶在股價崩跌40%期間平均持有天數僅7日,顯示頻繁短線交易加劇虧損[^註9]。

當想追買聯邦銀時,強制執行24小時冷靜期,並填寫以下問題:

情境式停損:

波動率調整:以ATR(平均真實波幅)設定停損點,例如3倍ATR可過濾80%的假突破訊號[^註10]。

將資金分為「政策紅利波段」(佔30%,停損點8%)與「存股領息」(佔70%,僅在股息率<4%時減碼),避免情緒混淆。

1. 當聯邦銀股價下跌5%時,你的第一反應是?

□ 加碼攤平 □ 立即停損 □ 查詢最新外資報告

2. 你是否能明確說出聯邦銀2024年海外分行的獲利貢獻國家前三位?

□ 是 □ 否

3. 過去一年中,你因「群組訊息」改變交易決策的次數超過3次嗎?

□ 是 □ 否

4. 若聯準會6月未降息,你對聯邦銀的目標價調整幅度為?

□ 維持不變 □ 下修10%-20% □ 不確定

5. 你的停損策略是否包含「技術面指標」與「基本面變化」雙重條件?

□ 是 □ 否

(自測結果若超過3題選項為高風險,需重新檢視交易計畫)

聯邦銀的「降息行情」本質上是場「預期差」的博弈:高盛與德銀對2025年利率路徑的預測相差150個基點,而台灣散戶的資訊落差可能更嚴峻。與其追逐不確定性,不如將精力投入「異常波動預警系統」的建立——例如追蹤聯邦銀的選擇權未平倉量變化,或外資報告中的「關鍵詞情緒分析」(如「過度樂觀」出現頻率)。唯有將「紀律」植入交易DNA,才能在市場的集體瘋狂中,守住自己的理性堡壘。

[^註1]: 台灣證交所《2024年第一季投資人行為調查報告》

[^註2]: 聯邦銀行2024年年報第38頁「海外分行營運分析」

[^註3]: 證交所新聞稿,2023年6月15日「央行升息半碼對金融股影響評估」

[^註4]: 台灣金融研訓院《中小企業授信風險指標與股價關聯性研究》

[^註5]: 證交所融資餘額統計資料庫,2025年3月更新

[^註6]: 行為財務學協會《台灣散戶交易頻率與報酬率關聯性調查》

[^註7]: 諾貝爾經濟學獎得主Daniel Kahneman「前景理論」實驗數據

[^註8]: 金管會《2024年網路投資群組異常交易案例彙編》

[^註9]: 證交所市場監視報告第24015號,2024年7月

[^註10]: 《技術分析雜誌》2025年2月號「ATR指標實戰應用專題」