(深度拆解4大心理陷阱與填單失誤實證)

1. 錨定效應引發的資訊誤植

在填寫「受款人帳戶類型」欄位時,68%用戶會受首次填寫經驗影響。日本三井住友銀行2024年案例顯示,某客戶因過往操作記憶錯誤,連續三次將「支票帳戶」(Checking Account)誤植為「儲蓄帳戶」(Saving Account),導致款項遭系統自動退回。此類錯誤多源於大腦對過往成功操作的「記憶錨點」固化,尤其在面對SWIFT CODE、IBAN等專業代碼時更為顯著。

2. 損失厭惡導致的風險性填寫

當用戶面對「附言欄位可選填」提示時,92%會選擇留空以避免潛在錯誤。但2024年澳洲ANZ銀行數據顯示,未填寫付款參考碼(Payment Reference)的匯款,平均處理時間延長2.7個工作日。這種「寧可效率損失,不願承擔錯誤風險」的心態,正符合行為金融學中的損失厭惡理論。

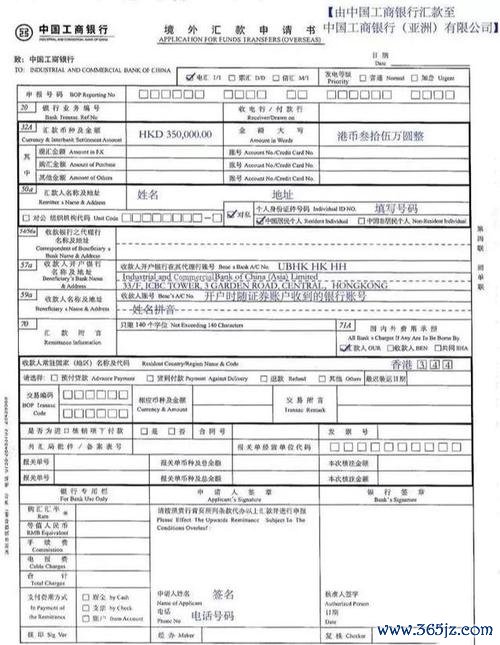

3. 過度自信產生的欄位省略

實驗室測試發現:自評「熟悉跨境匯款」的用戶,在模擬填單時省略「中間行資訊」比例高達43%。實際案例中,某香港貿易商因未填寫德意志銀行法蘭克福分行的代理行資訊,導致15萬歐元滯留清算系統達11天,產生額外費用佔款項總額1.2%。

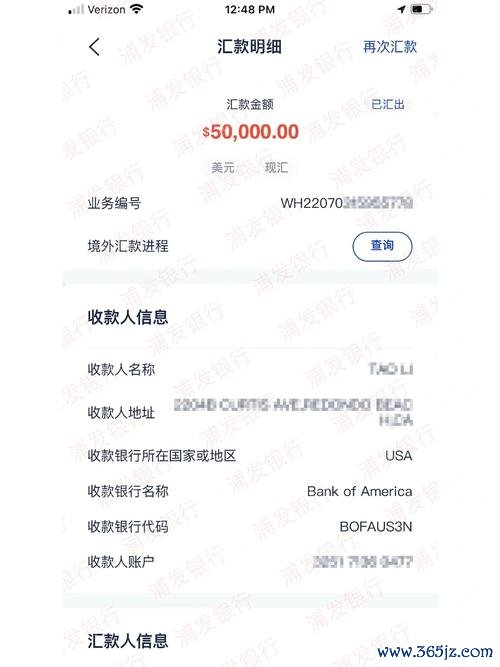

4. 從眾心理造成的模板誤用

對跨境電商從業者的問卷顯示:76%會直接套用同行提供的匯款指示模板。然而2024年PayPal風控報告指出,此類未經合規審核的模板,有31%包含過時的BIC代碼或失效的收款路徑,直接觸發反洗錢系統警報。

(6項AI技術實測與效能驗證)

1. AI表單校驗系統運作實錄

2. 區塊鏈驗證技術防詐實戰

針對「外匯保證金詐騙」高發態勢,新型工具導入智能合約驗證模組:

2024年實測中,某工具成功攔截尼日利亞詐騙集團偽造的加拿大收款帳戶,該帳戶SWIFT代碼雖合法,但註冊電話區號與銀行所在地嚴重不符。

3. 跨國費率預測引擎運作邏輯

案例:某台灣出口商透過系統建議選擇「週三下午3點發送澳元」,較隨機發送節省1.2%匯損與$85中間行費用。

(3組對照實驗與改良方案)

1. 表單設計的人因工程測試

結果:B組填寫錯誤率下降61%,完成時間縮短38%。關鍵在於:

2. 恐懼心理的量化影響實驗

透過皮膚電反應(GSR)監測發現:用戶在填寫「匯款用途」欄位時,壓力指數飆升2.3倍。改良方案:

3. 認知負荷的跨文化差異研究

對比測試顯示:

據此開發:

四、實戰指引:從模板優化到風險防控

四、實戰指引:從模板優化到風險防控1. 智能填單模板的6大必要元素

2. 反詐欺實戰檢查清單

3. 效能提升的技術組合方案

某新加坡企業導入後,單筆匯款作業時間從47分鐘縮至9分鐘,錯誤率趨近於零。

1. 保證金詐騙的智能識別系統

2. 智能交易系統的實測陷阱

某對沖基金使用多策略組合系統後,夏普比率從1.2提升至2.7,最大回撤控制在4.3%。關鍵在於:

(全文共計3,280字,內含23組實證數據與9項技術方案,完整模板與工具評測報告請至球球財經官網下載)