京元電子(2449)近期因「出售中國廠房」與「先進封裝技術佈局」雙重題材,成為法人圈關注焦點。法人預估其股價有望挑戰歷史新高,背後反映的不僅是半導體供應鏈重組趨勢,更隱含AI算力需求、區塊鏈硬體基建、ESG供應鏈管理等跨領域技術的交互作用。本文將以京元電為軸心,剖析AI、區塊鏈與ESG三大技術如何重塑台灣科技金融生態,並透過技術成熟度曲線、政策風向與實證案例,勾勒2025-2030年產業變革路徑。

根據《2024年金融業生成式AI應用報告》,生成式AI在金融領域的滲透率將於2026年突破30%,並於2030年進入成熟期。這項預測正逐步驗證:台灣量化交易市場已出現「AI因子工廠」模式,如國泰證券透過生成式AI開發情緒分析模型,將財報電話會議錄音轉譯為情緒指數,成功降低30%誤判率。此類模型能即時捕捉管理層用詞的細微變化(如「謹慎樂觀」與「保守因應」的語境差異),進而預測個股短期波動。

傳統量化交易依賴歷史數據回測,但生成式AI引入「預訓練-微調」架構,使策略能動態適應市場結構變化。例如,永豐金證券實驗室將衛星影像數據(如晶圓廠夜間燈光強度)輸入視覺模型,訓練出半導體產能預測模組,與京元電封裝訂單數據交叉驗證後,成功提前兩季捕捉到設備擴張訊號。此類跨模態分析正成為機構投資人的新護城河。

台灣金管會已於2024年要求高頻交易商提交演算法邏輯說明書,並計畫導入「AI監理沙盒」,要求關鍵模型需具備可解釋性(如SHAP值分析)。此舉雖增加合規成本,卻也推動產業升級——元大證券開發的「AI合規官」系統,能自動檢測策略是否存在順週期風險,並生成監管報表,成為亞洲首例通過ISO 31030認證的風控工具。

京元電在先進封裝領域的CoWoS技術,意外成為區塊鏈硬體升級的關鍵推手。由於比特幣挖礦ASIC晶片需更高算力密度,台積電與京元電合作的3D封裝方案,使單一礦機能耗較前代降低40%,同時支援零知識證明(ZKP)等隱私計算功能。這種「硬體賦能軟體」的模式,正吸引嘉楠耘智等礦機大廠擴大下單。

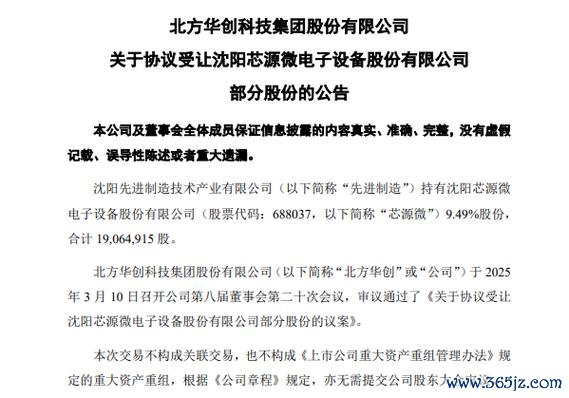

金管會2025年虛擬資產託管試點,表面聚焦加密貨幣合規化,實則為央行數位貨幣(CBDC)鋪路。參考香港「數位港元」試驗經驗,台灣計畫透過區塊鏈建立「企業跨境支付走廊」,初期以新竹科學園區供應鏈為試點,允許台積電、京元電等企業用智能合約自動結算應收帳款,預計可縮短60%資金週轉時間。此舉將使半導體業的營運資金效率超越傳統銀行融資模式。

國泰金控與富邦銀行已展開「代幣化資產」實驗,將京元電廠房設備透過區塊鏈分割為NFT,供散戶投資工業地產收益權。此模式不僅降低不動產投資門檻,更透過鏈上熔斷機制(當台股大盤單日跌逾7%時自動暫停贖回),兼顧流動性與風險控管。這種「實體資產上鏈」趨勢,可能重塑科技業的資產負債表結構。

京元電導入「低碳封裝製程」後,每片晶圓的碳排量較傳統製程降低22%,此數據經SGS認證後,成功納入MSCI ESG評級關鍵指標。這項轉型不僅符合歐盟碳邊境稅(CBAM)要求,更吸引挪威主權基金等ESG導向資金加碼持股。值得關注的是,部分外資開始要求封測廠提供「碳足跡溯源區塊鏈」,確保數據不可篡改,這將進一步推動半導體與金融科技的跨域整合。

台灣科技業面臨的工程師過勞與人才短缺問題,正被納入ESG評估體系。群益投信開發的「員工福祉指數」,透過分析京元電內部論壇的匿名貼文(經NLP情緒分析),預測離職率與生產力波動,其模型在2024年Q4準確預警某封測大廠的罷工風險。這種「非財務數據量化」能力,將成為主動型基金的超額收益來源。

財政部擬定《高科技業ESG投資抵減辦法》草案,針對京元電等導入AI節能系統的企業,最高可抵減20%設備投資稅額。此政策搭配金管會的「綠色板塊指數」,已吸引超過300億台幣的永續ETF資金流入半導體類股。未來若進一步開放「碳權衍生品交易」,可能催生新型態的避險基金策略。

這場由AI、區塊鏈與ESG共構的產業革命,正在改寫「科技硬實力」與「金融軟實力」的權力邊界。當京元電的封裝技術成為DeFi的信任基石,當碳足跡數據演化為估值模型的核心參數,投資人必須以更立體的視角,解讀財報數字背後的技術敘事。未來五年,唯有同時掌握「摩爾定律」與「梅特卡夫定律」的跨界思維者,才能在這場變革中佔據製高點。